2023年と2021年は3月14日、2022年は3月20日。

何の日かピンと来た方もいらっしゃるでしょうか。

近年の東京の桜の開花日でした。

まだまだ寒い日が続いていますが、暖かい春を知らせる桜前線は確実に近づいていますね。

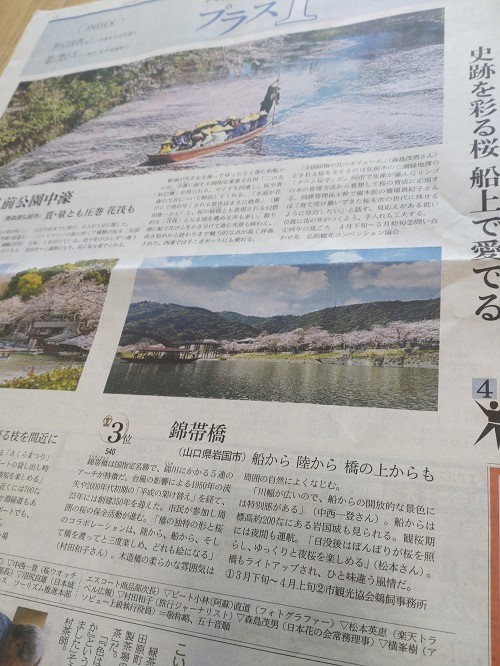

昨日の新聞では、専門家が選んだ船上から愛でる桜ランキングで故郷岩国の錦帯橋がなんと第3位!

出典:日本経済新聞NIKKEIプラス1 2024/3/9

全国的な高評価を受けて、誇らしい気持ちになりました。

教室も、受験を終えた生徒さんの晴れ晴れしたお顔や、卒業や入学を控え引き締まったお顔。

進級や春休みを前に楽しいお話も弾み、春が来るのだなあと実感する時期。

小1〜中学生のクラス(桜上水)

小学生は、学年のレベルに合ったお手本で硬筆と毛筆(楷書)を学習しています。

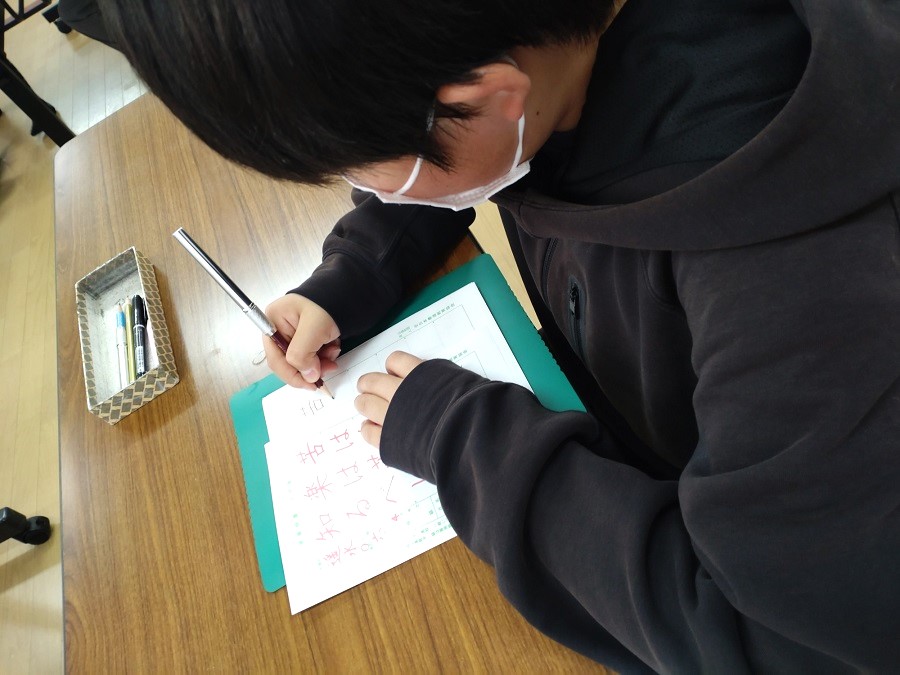

6年生の硬筆

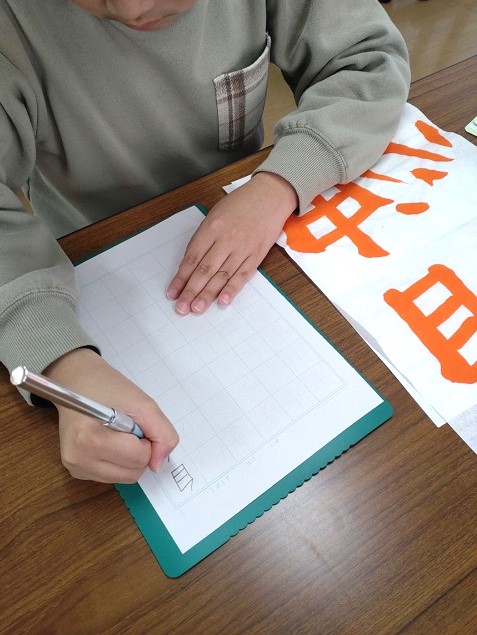

学校で毛筆が始まるのが3年生からなので、1,2年生は硬筆中心ですが、ご希望に応じて毛筆もしっかりと。

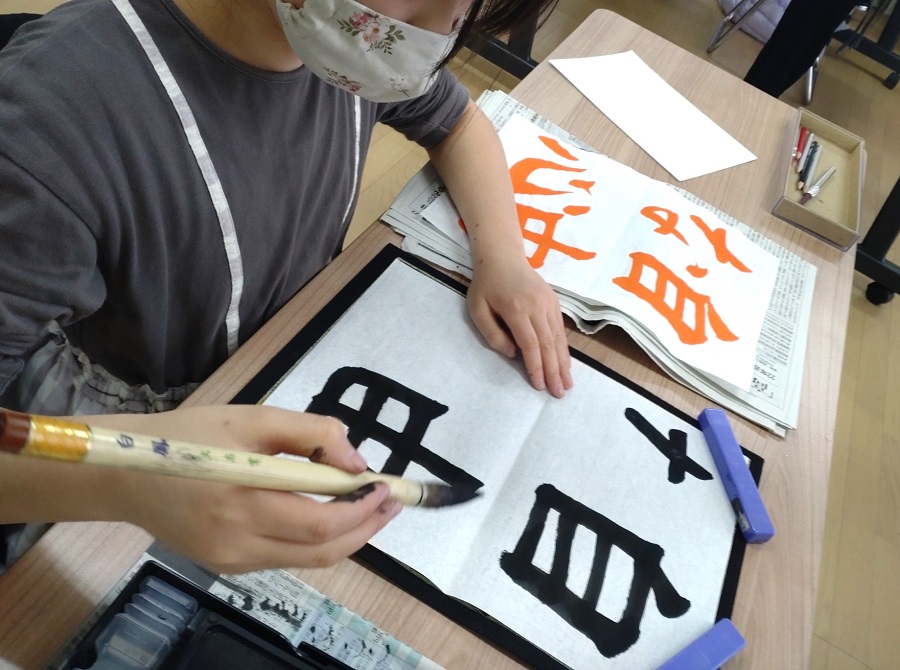

2年生の毛筆

購読誌『書教』の参考手本は4月から翌年の3月までを一巡としているので、3月号は一年で一番難しい課題となります。

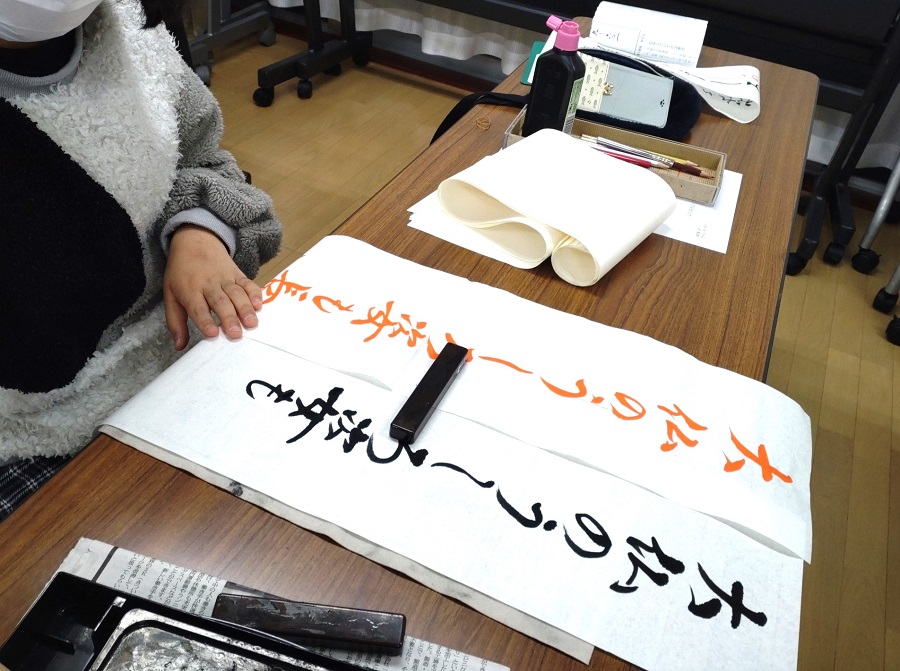

6年生は半紙に五文字で『未来を開く』。

最高学年にふさわしい言葉でしたが、紙面に収めるのが大変でしたね。

頑張って仕上げました

毛筆の課題も、筆を執る前に十字リーダー線入りのノートに鉛筆で字形の練習を綿密に。

4年生は『自由な心』

文字の習得は字形と筆遣いの二本立てなので、字形が頭に入っていると筆運びが楽になります。

次に、お手本の筆線を鉛筆で縁取る『籠書き』を作り、字の大きさやレイアウトを確認。

地道な準備段階を経て初めて毛筆用具をセット。

レッスン中に1回は一人ひとりの生徒の席に立ち、目の前で書いて見せます。

生徒の筆を使うことが、筆が良い状態であるかどうかの確認にもなります。

手を取って一緒に書く手取り法も運筆の緩急がダイレクトに伝わり大変有効なのですが、コロナの時期が長くあったので残念ながら自粛。

筆に入っても、途中、お手本と見比べて自分自身で作品に赤を入れてみる自己批正を行うのも改善の近道。

漫然と書き連ねるのではなく、様々なアプローチで集中して一気に仕上げ。

ダラダラせず新鮮な気持ちで書こう

正しく美しく書く文字感覚を養っていきます。

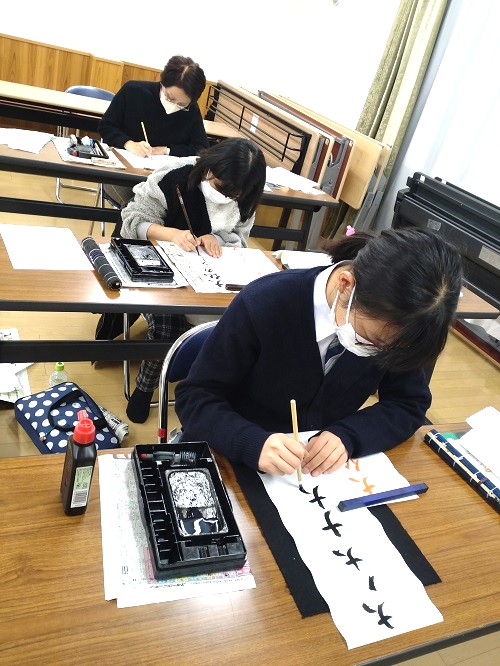

夜のクラスは年齢層が上がり、静かな大人の雰囲気に。

中学生からは習字から書道美術へと学びが深まり、課題がグンと増えてレベルアップ。

漢字行書や仮名、臨書、大きいサイズの条幅も加わり、硬筆も行書の長文に。

高校生は大人の課題と同じ(古典臨書の楷・行・草・隷・仮名、創作の漢字条幅や仮名条幅、小筆の実用書など)になるので、その準備段階の3年間と言えるでしょう。

将来、自分の心を自分の字で楽しく自由に表現出来るように、ゆっくりと学びの幅を広げて欲しいなあと思います。

何はともあれ、生徒さんが今、書いている難しい課題は今年度最後の作品となります。

有終の美を飾れるよう、悔いの残らない作品になるよう頑張りましょう!